Giancarla Frare Di origine veneta, compie i suoi studi all’Accademia di Belle Arti di Napoli. Sono gli anni ’70 e dopo un breve periodo a Milano che la vede protagonista, a 24 anni, di una prima personale al Museo Civico Arengario di Monza (1975), si trasferisce in Veneto. Gli anni veneziani (75-86) la vedono presente con continuità nelle mostre della Fondazione Bevilacqua La Masa. Sono gli anni della riflessione sulla poesia di Georg Trakl, il cantore più tormentato della Finis Austriae. Al Ciclo di opere trakliane viene assegnata, nel 1981, la Borsa di Studio del Museo d’Arte Moderna di Ca’ Pesaro, che lo presenterà nel 1983 in una mostra personale dedicata all’artista. Agli inizi degli anni ’80 frequenta i corsi Internazionali dell’Accademia di Urbino e la Scuola Internazionale della Grafica di Venezia. Nel 1986 si trasferisce a Roma. Il lavoro si muove sempre più insistentemente sul rapporto tra fotografia e segno. Esporrà la recente ricerca nella personale del 1987 che la Fondazione Bevilacqua La Masa ospita nella Galleria di Piazza S. Marco e nell’ampia antologica dei Musei Civici di Como, del 1990, curata da Enrico Crispolti. E’ invitata da Mirella Bentivoglio ad esporre gli stessi lavori, nel 1994, alla Biennale internazionale di S. Paolo del Brasile. Il rapporto con l’incisione la vede sempre più privilegiare le tecniche calcografiche dirette, la puntasecca in primo luogo. Sulle tecniche calcografiche dirette terrà seminari di studio presso la Calcografia dell’Istituto Centrale per la Grafica di Roma. Sue opere vengono acquisite dalla Graphische Sammlung Albertina di Vienna ed esposte nelle maggiorri rassegne internazionali di arte grafica, dall’ Interrnational Print Exhibition del Portland Art Museum, alle Triennali del Cairo, e, su invito dell’Istituto Centrale per la Grafica, a rappresentare l’Italia nelle Biennali Internazionali di Lubiana e al Museo Nazionale di Haifa, nella mostra From Pollaiolo to Paladino: Italian Engraving from the Renaissance to the Present. (Da Pollaiolo a Paladino. Capolavori della collezione dell’Istituto Nazionale per la Grafica di Roma. (L’incisione italiana moderna).

Ulteriori informazioni di contatto

giancarlafrare1@gmail.com

#FOURHANDS scritto a quattro mani

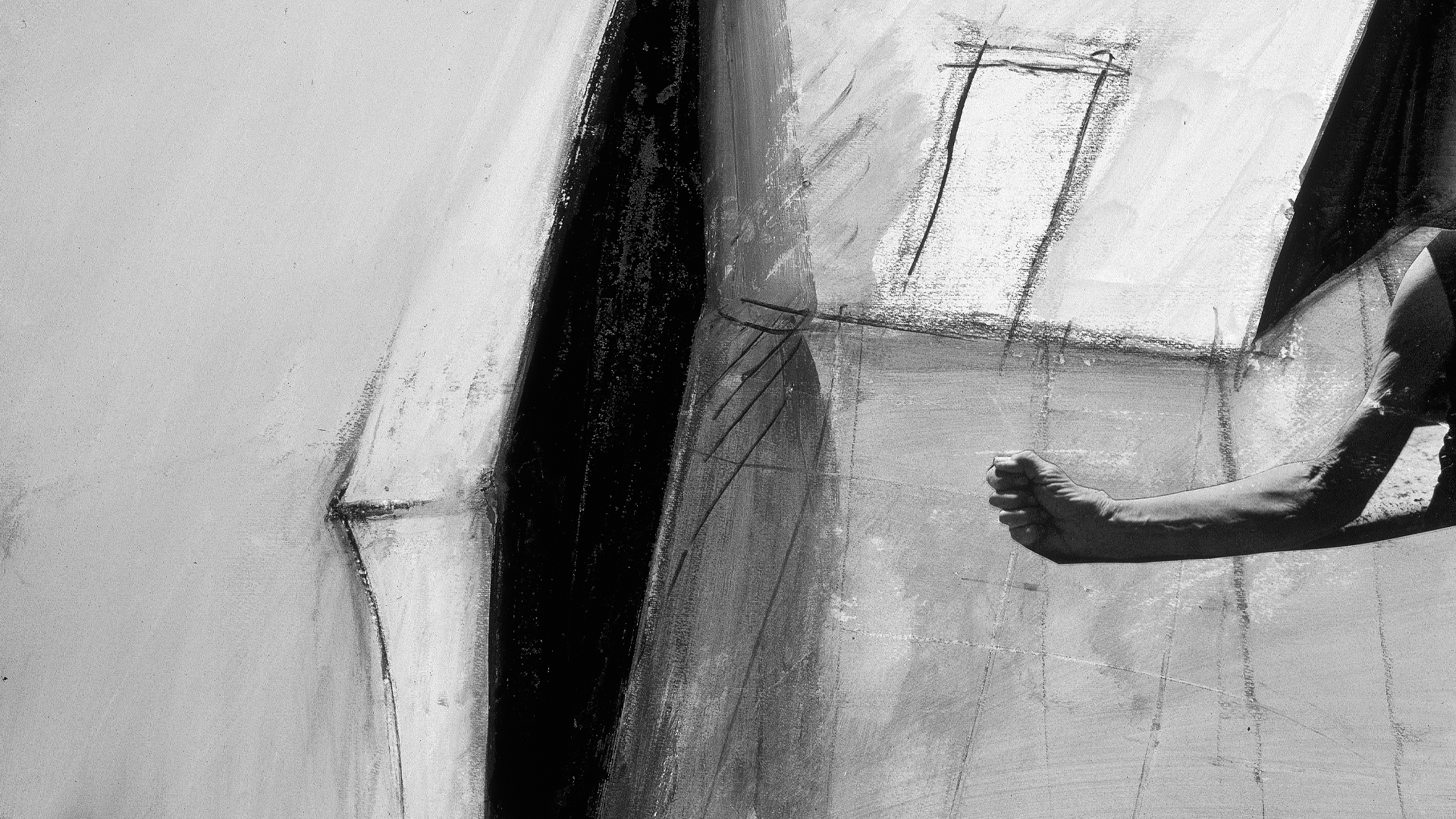

MG Non poteva non essere un foglio di carta a contenere una tuo segno. Esile impalcatura che prelude a quell’eterno, inesorabile, conflitto che si consuma fra memoria e oblio. Quei fogli di carta, intelaiature così fragili, avrebbero fatto scrivere a Sartre che “mai la materia fu meno eterna, più fragile, tanto più vicina a essere umana. Corpi, che poco a poco, nell’inquietudine dei tuoi segni, si disperdono nella polvere dell’esistenza umana.

E non sono solo corpi, ma anche luoghi, nel loro spettrale isolamento che tu attraversi come viaggio sempre sul limite di un burrone.

Quel confine, quasi certo, dove ogni segno, ogni forma di frammento che tu cogli, corre il rischio di precipitare, nell’abbandono, il più buio e assoluto della vita.

Una condizione umana che presenti puntuale. Ostinata e puntuale. Nuda e devitalizzata, in quella persistente vocazione per il monocromo, altro indizio della tua ricerca, che reca l’assenza del colore, come a segnalare quell’inesorabile limite, senza altri toni, di immagini prive di umori, senza equivoci, costruite in quello spazio limite che è il fine corsa di ogni vita.

In fin dei conti, noi siamo ciò che recano i tuoi fogli, struttura fisica che contiene tracce organiche, non ancor di memoria. Tracce, segni, impronte, annidati in quella fragile filigrana che quei figli evocano come sindone, lino sottile, filtro oltre il quale la memoria sprofonda nel buoi, verso il suo inesorabile oblio.

Frequenti, quei segni li ho osservati volgendo lo sguardo di taglio alle superfici.

Un’esplorazione, nella porosità più profonda della carta, seguendo le tracce sicure di quei segni come simboli di una nuda pelle.

In quei segni ho colto di frequente la ripetizione di un gesto. La ripetizione è anche il sintomo di una necessita intima, ossessiva, di ricordare, ripetere, rielaborare.

Un aspetto cruciale nel tuo lavoro: atto creativo come resistenza ad ogni forma di dimenticanza.

Questa ripetizione ossessiva dei segni nel costruire immagini altre, fissati sicuri in quella fragile filigrana della carta, tutt’intorno a inserti di frammenti fotografici. Mostra quanto sia avvertito, quel desiderio di rendere ancora nuovo, possibile, qualcosa di nostro, della vita, che diversamente andrebbe irrimediabilmente perso.

GF di noi che cosa resta?

La questione che invade e orienta la mia ricerca, non ha risposta.

Quello che viviamo pare disfarsi in una memoria approssimativa che cancella, ricompone, confonde. La storia diventa frammento, frattura, non più riconducibile a un’interezza, a una integrità. Resti, frantumi. E di resti è fatta pure la carta: stracci e impurità, impastati in una mescola che ha in sè distruzione e riutilizzo.

Eppoi sono stata sempre attratta dall’economia dei mezzi espressivi: l’inchiostro, un foglio e poco altro.

Tutto quello che ho intorno è saturo di colore, il gigantismo pare essere l’unica maniera per dire, lasciando segni.

E’ un’estetica della distanza, quella di oggi, direbbe il filosofo. Dove un artista come me si trova assai male. E per contrasto s’appiglia a una prossimità, a una ricerca di senso che individui i propri recinti. I luoghi da percorrere. Ci siamo? Ci siamo stati?

Se tutto è un eterno presente, in eterno divenire, forse le tracce del passato sono fondamenta più certe. E tutto il mio lavoro diventa ricerca, allora, di una “rimessa in memoria” di quello che ho vissuto.

Una meditazione sul tempo, sapendo per certo che le rovine, I brandelli di memoria orale, i miei stessi ricordi che affiorano per vie misteriose, non riconducono a un’integrità, che rimane un impossibile obiettivo.

Tu parli di corpi. E di luoghi. Se oggi tutto pare connesso e collegato, dove stare in uno specifico luogo pare non avere più alcun senso e dove anche l’immaginario viene omologato, io rivendico la necessità di prossimità.

I miei luoghi sono solo miei, reali o immaginati.

Le mie “mappe archeologiche” come le ha definite qualcuno, mi dicono che ci siamo stati: non sono un’archeologa, non cerco informazioni sulla “cosa”, ma piuttosto la risignificazione di questa, che innesca il processo creativo.

E la ripetizione, come tu dici, è l’elemento che reitera il tempo e non lo conclude.

MG Il corpo resta, innegabilmente, il piu grande archivio vivente che l’uomo disponga.

D’altronde, cosa sarebbe un corpo fisico senza le sue stratificazioni immateriali, quella persistenza della memoria, se pur frammentata ma capace di attivare, anche a nostra insaputa, odori, sapori, energie. Sedimentazioni sopite.

Un corpo, come quello di Gina.

Non un corpo: l’esperienza trattenuta in un corpo.

Engrammi, riferendosi a Richard Semon. Quelle tracce che conservano così bene il distillato del tempo.

Frammenti mnemonici che restano per anni silenti sugli abissi della memoria -non si sa mai bene come- e che riaffiorano, proprio come in Gina, nel suo recitare teatrale, passi della Divina Commedia e dell’Orlando Furioso. Eppure, Gina aveva perso, paradossalmente, la memoria.

Questa prossimità che tu rivendichi, per un verso richiama alla necessita dell’uomo di restare ancorato, saldo, alle proprie radici. Nell’altro verso, innesca un processo fra i più complessi del tempo moderno. La rilettura delle esperienze passate, impossibile, nell’era del futuro remoto.

Un paradosso, se a ben pensare, dobbiamo essere così tanto veloci che nemmeno scorgiamo cosa ci circonda: d’altronde, ogni pietra della brecciata si dissolve, fra le rotaie in corsa, in un colore compatto e indefinito.

Questi frammenti di storia e di tempo, se non tecnico e riproducibile all’infinito, sono scarti, nelle buie stanze della nostra esistenza.

Tu richiami luoghi, corpi, archivi, tempi.

Un procedere tutto a ritroso per provare a spingersi più in avanti.

Quel cammino lento, che attraversi nelle ore più buie della notte.

Fra ciò che resta di corpi, nei luoghi della tua esistenza.

Torno, su quei segni ripetutamente fissati sulla carta. Una ossessione, confine certo dei tuoi ritrovamenti. Camminamenti non ancora sentieri che suggeriscono nel cammin di nostra vita di voltarsi dietro, di scrutarsi dentro.

Quel confine che tu fissi come certo, fra un frammento e l’altro di un prima e di un dopo, io sento come confine “quasi certo”.

Per riaccendere la speranza.

GF Non sono un neurologo. Se le tracce mnestiche modifichino di fatto i neuroni, lasciando segni

“oggettivi” di quello che abbiamo vissuto nel nostro corpo fisico è una antica questione, aperta dal medico tedesco più di un secolo fa e tuttora oggetto di studio.

Il fatto è che raramente la mia attenzione si è concentrata sul corpo.

Armida era la protagonista del ciclo Come confine certo: poco più di 50 anni, molto segnata dal tempo tanto da sembrare “scritta” una volta per tutte. Come certi vecchi che sembrano non più mutanti, se confrontati ai giovani la cui immagine pare in continua mutazione.

Armida l’avevo collocata entro recinti di stanze e con questi si confrontava il confine “non certo” del suo corpo, solo apparentemente di pietra.

Così in Gina. La donna centenaria dalla memoria intatta di certi passi di letteratura, ma che non conserva traccia della sua personale storia di vita.

Solo in due momenti, dunque, la mia ricerca si è rivolta al mondo organico.

Organismi quasi rinsecchiti, essi stessi abitatori di un mondo fossile.

Più spesso è stata la terra, sono state le rocce, le pietre, i resti, ad interessarmi profondamente.

Il mondo inorganico, dunque.

Giocando con Alice e con i cambi di scala un sasso può trasformarsi in un paesaggio dalle fratture contrapposte. Stati antagonisti in continuo divenire, in avanti o a ritroso nel tempo.

Dalla natura dell’origine a quello che resta dopo l’uomo. Dalla natura naturans a una natura naturata e subito disfatta.

L’idea illusoria è quella di ordinare e dominare il tempo e i suoi cicli, di trovare il senso della nostra presenza.

© Riproduzione riservata